Contents

2021/01/19 00:00

われわれノーノーイエスがレザーウエア、所作と

普段からお世話になっている

大正初期創業の東京墨田区”墨田革漉工業株式会社”さん。

革漉き、加工だけの専業に関わらず、6,70年でしょうか。

日本一の*漉き屋さんと呼ばれるべき技術は、まさに専業特化。

(*革の裏側を削るように用途に併せて薄くする加工)

今回は革の裏の、裏話?をご紹介。

Making of Shosa Leather Processing

まず

革を取り扱う業者もさまざまであることは想像して欲しい。

代表的な、原皮から鞣しまでをおこなうタンナーに

革の厚さを調整する漉き屋、並びにパンチングやプリントなどの二次加工をおこなう業者などなど。

革問屋、メーカーがすべての依頼を受ける場合も多く

例えば、ぼくたちが「この革を何mmでお願いします」でいろんな業者を経由して、届く。みたいな。

革の厚みは小数第一位までのやりとり ex : 1.2mm

正直なところ、0.1mm単位の違いがわかるか、と問われると

わかります、って答えられない。

0.1mmの違いは触ってもわからない・・・。そんな世界。

ただ、

水平ではない動物の革や同じ革、同じ仕上げでも異なる厚みを均一にする

漉き加工の技術は

われわれレザーを扱う、つくり手からすると

0.1mmの差が、まったく異なるものになってしまうことはご理解いただきたい。

(部位によって)厚みが異なれば、

つくるたびに違和感をおぼえ

ほんのちょっとした違いが、おおきく使いやすさに直結する。

だからこそ

専業で長年培った技術やノウハウを持つ彼らに依頼する。

すごく極端な話ですが

約0.1mmの厚さの紙を26回折ると、富士山の高さを超える。

のは、余談。笑

そんな墨田さん(墨田革漉工業株式会社)では

同じ革、同じ仕上げでも、圧のかかり方が異なり

夏、冬など

季節の温度差や湿度差

革の個性

凸凹や表情に触れて

温度・秒数・圧力

一枚一枚と会話をする

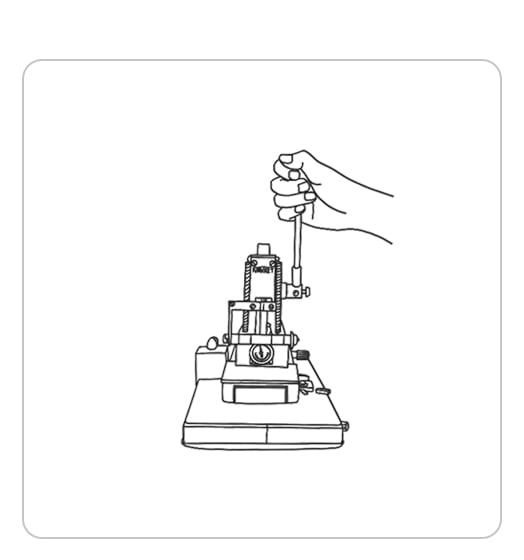

機械だけれど、それを操る熟練の職人技が存在する。

近未来、A.Iでもおそらく達することができない人の手によるもの。

✔️ 生産背景の紹介ブログ

ヌメ革ができるまで / 皮から革へ

https://www.shosa.tokyo/blog/2020/06/13/135029

和紙加工工場

https://www.shosa.tokyo/blog/2019/11/13/211405

姫路黒桟革 × 所作